El silencio mineral

de Tomás Lemus

Tepoztlán, como se debe

de J.L. Sabau

He ido a Tepoztlán tan solo en una ocasión. Fue en un viaje por Morelos, tratando de ver el estado entero en un fin de semana. Por ello, mi estadía fue breve y se limitó a caminar por su calle principal cuando el día se hacía noche y dormir en un hotel que prometía vista al icónico cerro del Tepozteco. Como era de noche, el cerro tuvo que esperar a la mañana; la calle, se prestaba para reemplazarlo.

Lo que vi me desilusionó como han hecho pocos sitios. Esperando la paz de un pueblo de las afueras mexicanas, me encontré con una incansable sucesión de luces anunciando locales y la venta de micheladas acompañada por el sonido estridente de música a volúmenes altos. Sin ver el cerro ni encontrar encanto, me di la vuelta y, tras la cena más rápida que pude, regresé al hotel. A la mañana siguiente tampoco vi el Tepozteco. Fue un día nublado.

Las fotografías de Lemus me hicieron volver a ese día. A mi sorpresa, despertaron en mí una nostalgia que no sabía presente como solo el arte sabe hacer; como solo un buen poema puede reescribir la intensidad del amor o la profundidad de una tristeza ya distante. Al ver Tepoztlán de blanco y negro, sentí, incluso, una empatía por ese pueblo iluminado y desenfrenado al que conocí. Quizá, me faltaba verlo en estos todos y con estos ojos. Quizá, hay que volver de día.

O quizá, Tepoztlán sí es como lo pienso y no como lo captura Lemus. Pero entre su Tepoztlán y el mío, me quedaré siempre con el suyo. Si ese no es testimonio de un gran artista, ya no existen los testimonios que dejar.

No quisiera explayarme más. A continuación, comparto su escrito y, también, las fotos que lo acompañan (y que me hacen querer volver a ese nebuloso Tepoztlán).

El silencio mineral

de Tomás Lemus

Cuando evoco aquel viaje a Tepoztlán aparece primero el monolito. Tótem imponente y recóndito: emergiendo entre el húmedo silencio del Tepozteco. Luego vienen las texturas de ese recuerdo: la espesa neblina, el silencio pétreo, la calma.

Recibí hace unos meses, finalmente, los negativos del viaje que realicé hace ya más de un año a Tepoztlán. Me regocijé al confirmar que tomé la decisión correcta optando por treinta y cinco milímetros en carrete Ilford; que los contrastes entre los insondables negros y brumosos blancos habían logrado conservar, por un artificio químico, lo perenne de ese instante de verano de 2024. Pero no pretendo que sea este otro laudatorio de la fotografía analógica. Estas fotos, descubrí al verlas, son ante todo un retrato singular del secreto que creí vislumbrar y hoy recuerdo, al adentrarme en el Tepozteco.

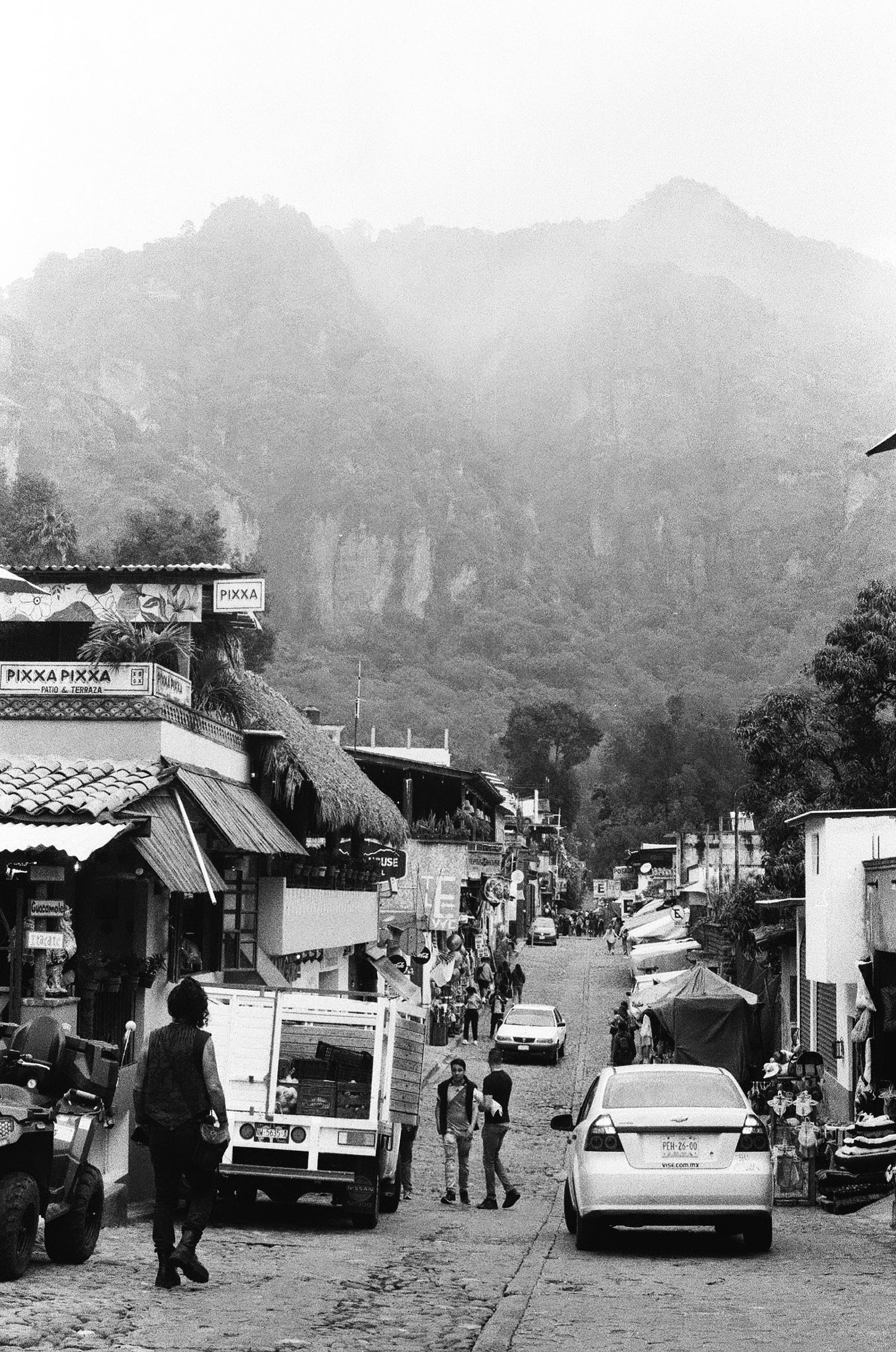

Era una mañana de agosto; un lunes. El cielo era todo neblina, y al fondo, siempre, las formidables torres del Tepozteco. El pueblo lentamente se sacudía de una somnolencia milenaria. No parecía lunes. Los primeros en anunciarlo fueron los camiones repartidores —Pingüinos, Jarritos, Chip’s—y después algunos vendedores, cargando con parsimonia sus mercancías en dirección a la base del cerro. Las calles, guardadas en el valle, todas veneraban la imagen del Tepozteco, como congeladas, amedrentadas.

De cuantos nos en el camino cruzamos, los menos turistas, casi ninguno enfiló hacia la la subida al Tepozteco. El ascenso fue solitario, litúrgico. Solo se escuchaba el suave reptar del agua que se condensaba sobre las rocas, descendiendo con gravedad mineral. Todo era neblina, murmullo y humedad. Un personaje fijo del lugar nos ofreció bebidas, acompañado de dos perros que trepaban con facilidad; uno de ellos, ya manco, no por eso menos veloz. Nos reveló que ese silencio ocultaba también una ausencia: la fauna ya no se aparecía cerca del empinado camino, los incendios frecuentes en la última década han reducido su hábitat. Unos animales se fueron, otros se habían ocultado. Solo hablaban las piedras.

Al alcanzar la puerta, descubrimos que el acceso al centro ceremonial, el pequeño templo dedicado a Tepoztécatl, permanecía cerrado. Era lunes. Pero el ritual ya estaba consumado: el ascenso mismo era la ceremonia.

Me senté sobre los escalones frente a la reja y no pude más que obsevar, con calma; con azoro. Admiré cómo las ramas se estrechaban y dibujaban figuras sobre el abismo de los farallones. Admiré la espesura del valle. Admiré el monolito frente a mí. Le hablé y me habló de vuelta. Después ya no hubo ruido alguno por un largo rato. Ni siquiera el agua.

De pronto quebrantó el silencio un niño francés llamando a sus padres montaña abajo.

Pero el monolito extinguió sus ecos. Todo lo contiene ese abismo: mis palabras, mis pensamientos aquel día. Y hoy, estas imágenes, me los devuelven intactos.

Tomas Lemus, escritor y cineasta de Ciudad de México. Estudió Filosofía, Política y Economía en IE University, Madrid. Es editor en perpetuo y cofundador de Doorhinge Productions, colectivo de cine cuyo catálogo ha sido proyectado en diversas instituciones europeas como el Instituto Sueco de Cine y la Casa de la Moneda de Segovia.